引言:千年典籍的现代重生

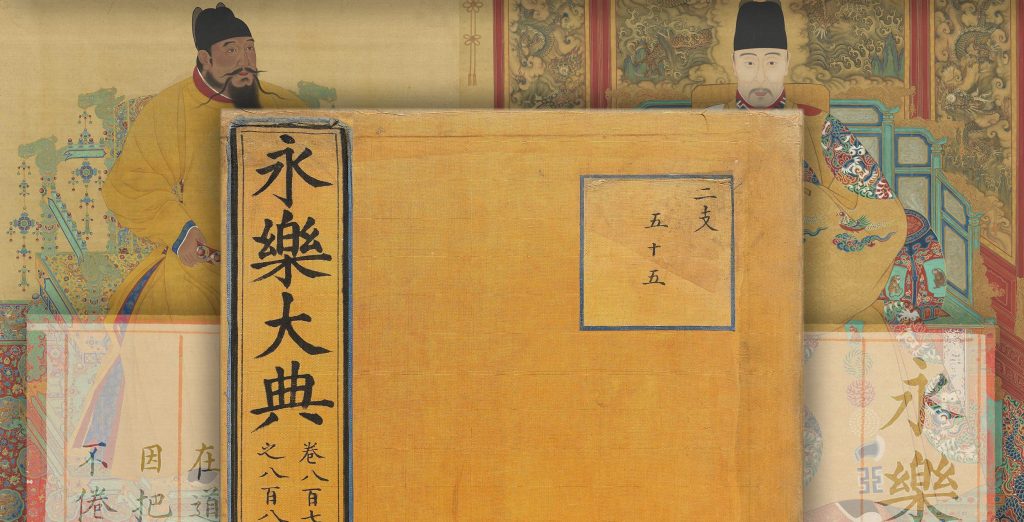

《永乐大典》作为中国明代编纂的巨型类书,被誉为“古代百科全书之冠”,收录了明初以前的经、史、子、集、天文、地理、医药等领域的珍贵文献,现存副本仅存400余册,散藏于全球各地。近年来,随着数字化技术的推进,这一文化遗产正以全新形式回归公众视野。本文结合最新研究动态与数字化资源,解析《永乐大典》的历史意义与现代价值。

一、《永乐大典》的历史地位与流散之殇

- 编纂背景与文献价值

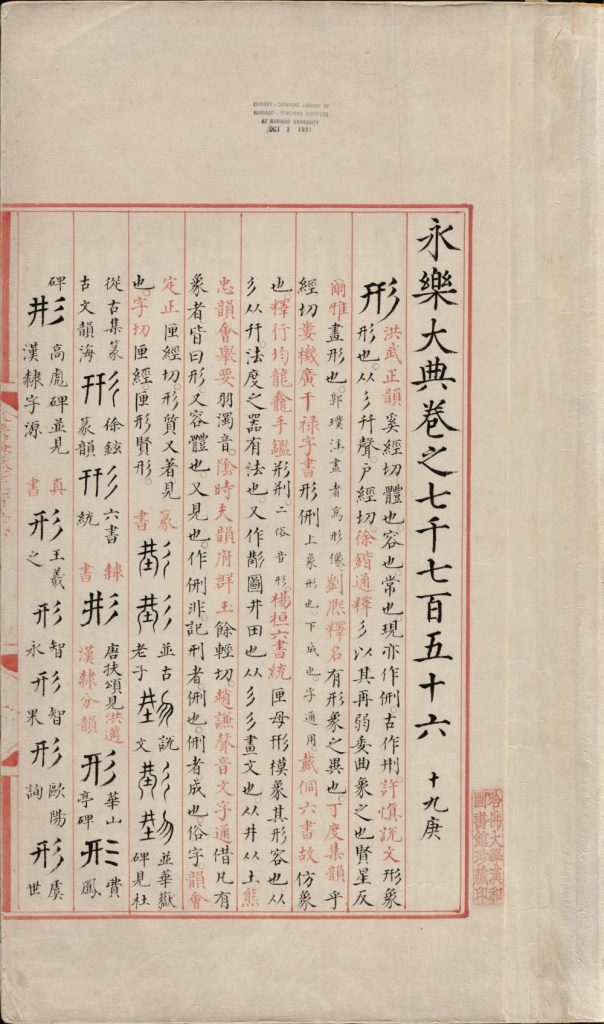

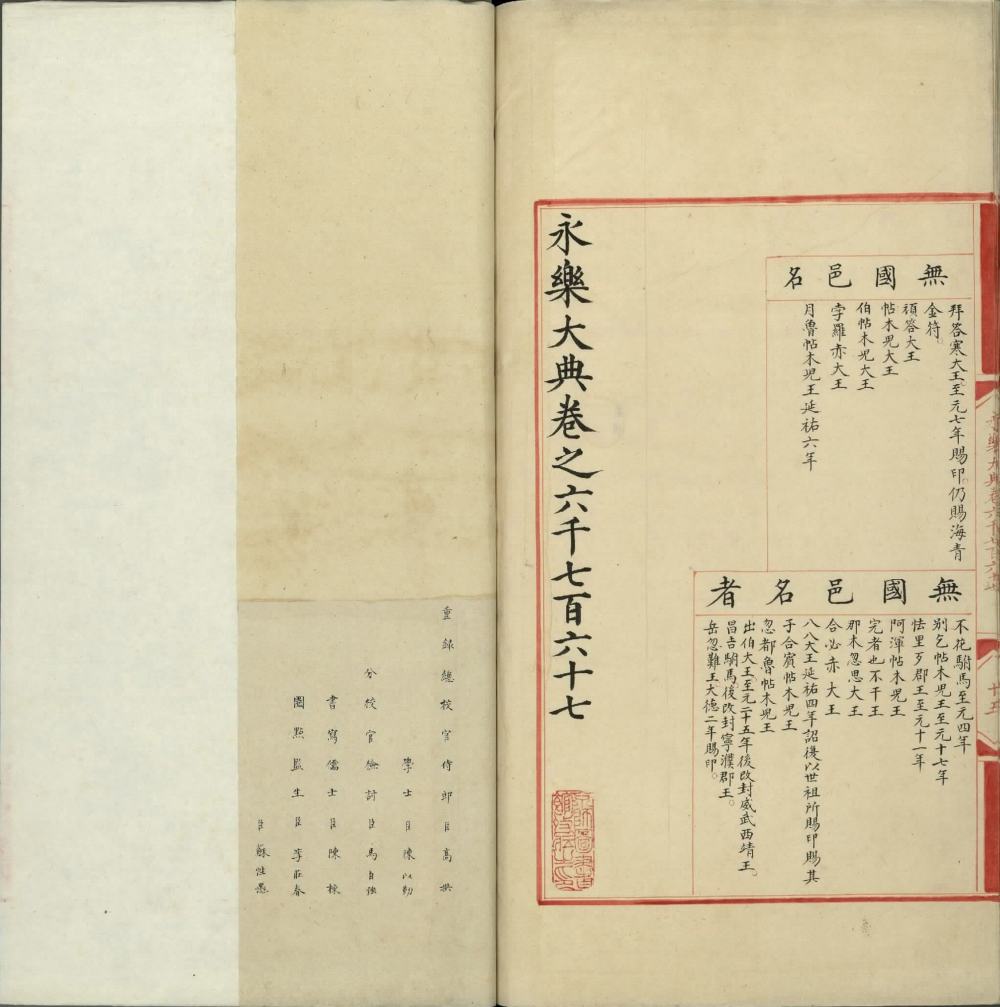

《永乐大典》成书于明永乐年间,全书共22,877卷,辑录古籍逾8,000种,其中许多宋元孤本因《大典》得以保存,被学界称为“辑佚渊薮”。其内容涵盖之广、体量之大,堪称中国古代文化的“基因库”。 - 正本失踪与副本流散

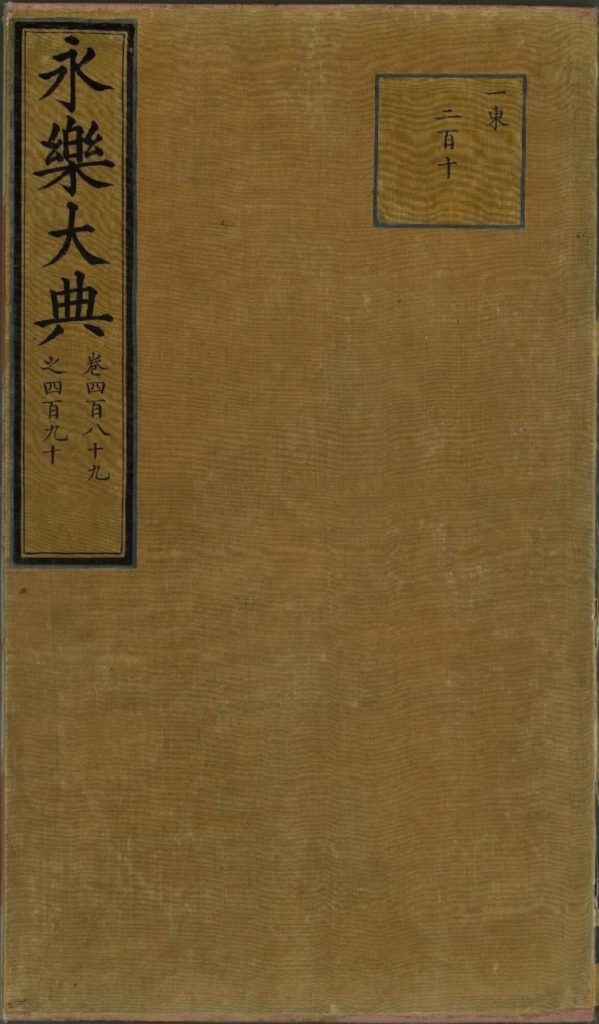

永乐正本至今下落成谜,而嘉靖副本历经战火与劫掠,现存不足4%。近年巴黎拍卖的两册《大典》(卷2268-2269模字韵湖字、卷7391-7392阳字韵丧字)以640万欧元成交,再次引发对古籍保护的关注。

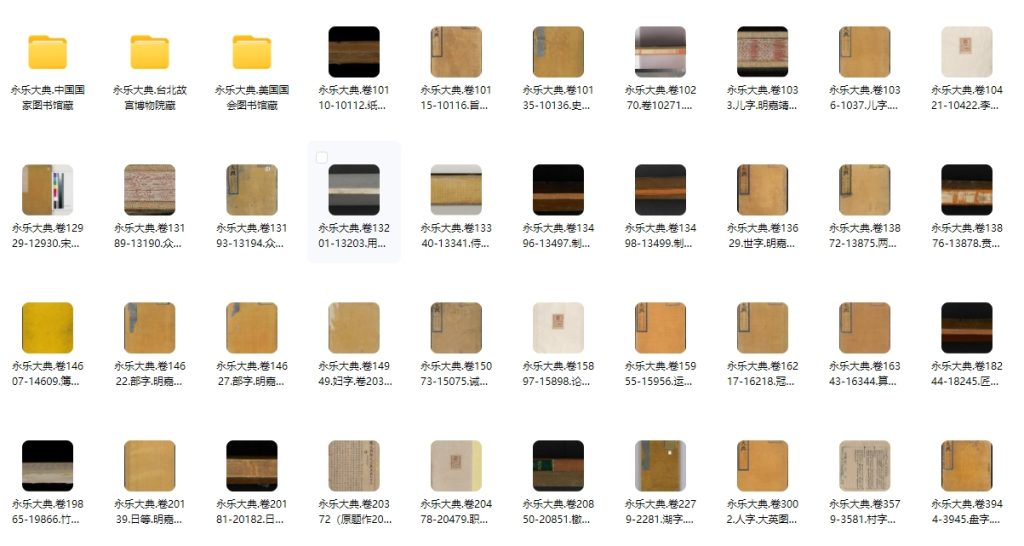

二、数字化工程:古籍保护的新路径

- 全球数字化进展

国内多家机构已启动《永乐大典》的数字化项目,通过高精度扫描与AI技术实现全文检索。 - 技术赋能研究

数字化不仅解决了古籍保存的物理局限,还推动了学术研究。例如,通过数据库分析避讳字(如“国瑞”“棣”字贴黄绫现象),可追溯文献版本流变,辅助鉴定真伪。

三、文化传承与现代启示

- 从“藏于馆”到“传于网”

古籍数字化打破了时空壁垒,公众可通过网络平台免费查阅《永乐大典》资源,推动传统文化普及。 - 国际协作与文物回流

巴黎拍卖事件凸显古籍保护的紧迫性。学界呼吁通过国际合作追踪流散典籍,并借助数字化技术实现“虚拟回归”,如国家图书馆的《大典》数据库已收录800余卷高清影像。

免责声明

本文旨在介绍《永乐大典》的历史文化价值及数字化进展,内容参考公开学术资料与合法网络资源,不涉及版权争议。古籍方剂、文献解读需专业指导,请勿用于商业用途。部分图片来源网络,如有侵权请联系删除。

结语

《永乐大典》不仅是中华文明的瑰宝,更是全球文化遗产的重要组成部分。借助数字化技术,我们得以在指尖触摸千年智慧,而如何平衡保护、研究与传播,仍需社会各界的共同努力。菩提谷将持续关注古籍数字化动态,以科技赋能文化传承。

本站为纯分享资源站点,仅提供一个观摩学习的环境,网站内所有资源仅供学习交流之用,版权均归原作者所有,本站将不对任何资源负法律责任。若无意中侵犯到您的版权利益,请来信联系我们,我们会在收到信息后会尽快给予处理!

服务说明:

(1)资源来源于网络公开发表文件,所有资料仅供学习交流;

(2)太极点仅用来维持网站运营,性质为用户友情赞助,并非购买文件费用(1元=1太极点);

(3)如遇百度网盘分享链接失效,可以在会员中心提交工单,管理员都会及时处理的或将资料发送至您提交的邮箱;

(4)在您未收到文件之前,可以联系客服微信:putigussjk 进行退款;

(5)不用担心不给资料,如果没有及时回复也不用担心,看到了都会发给您的!

(1)资源来源于网络公开发表文件,所有资料仅供学习交流;

(2)太极点仅用来维持网站运营,性质为用户友情赞助,并非购买文件费用(1元=1太极点);

(3)如遇百度网盘分享链接失效,可以在会员中心提交工单,管理员都会及时处理的或将资料发送至您提交的邮箱;

(4)在您未收到文件之前,可以联系客服微信:putigussjk 进行退款;

(5)不用担心不给资料,如果没有及时回复也不用担心,看到了都会发给您的!

温馨提示:部分玄学、武术、医学等资料非专业人士请勿模仿学习,仅供参考!

以上内容由网站用户发布,如有侵权,请联系我们立即删除!联系微信:putigussjk